都内最大級の最新データセンターで提供する2つのサービス

~高性能サーバーの高集積化を実現~

DXの推進が叫ばれる昨今、AIや機械学習の活用に乗り出す企業が急速に増えつつある。 ところが、AI・機械学習などに用いられるGPU サーバーやHPC サーバーのような高性能サーバーは、従来よりも遥かに大きな電力を必要とする。 このため、これまでは数十台のサーバーを収容できたラックであっても、1台しか収容できないケースも少なくない。 このような高性能サーバーの課題を解決すべく、IDCフロンティアは「高負荷ハウジングサービス」を提供している。 本サービスの概要や特徴などを紹介しよう。

企業からのニーズが高まるAI・機械学習の活用

AIや機械学習は、研究などの特殊な領域で使われるイメージが強かった。 しかし、近年ではGPUの性能向上やGPUサーバーの普及などが後押しして、多くの企業が自社ビジネスのためにAIや機械学習などの最新テクノロジーを活用している。

最新テクノロジー活用のニーズは研究開発やサービス開発などを中心に高まっており、その傾向を踏まえると今後はさらにAIや機械学習の活用領域が拡大するだろう。 例えば、高性能なGPUサーバーを用いたAI・機械学習技術を活用すると、大量のデータを高速に分析できるため、自動運転や創薬などの分野でも活用が進んでいる。

またAI以外の用途についても、高性能なサーバーの利用は広がりつつあるという。 実にさまざまな用途が想定されている。

消費電力の増大がもたらすラックあたりのサーバー収容問題

高性能サーバー利活用の拡大に伴って、企業は新たな課題に直面している。 その課題とは、最新テクノロジーの活用において用いられるGPUサーバーやHPCサーバー1台当たりの消費電力が右肩上がりであることに起因する。 これまでは1ラックに40Uほどの台数を収容できていたが、GPUサーバーなどが消費する電力が大きくなっているため、1台しか収容できないといった問題を抱えているのだ。

そして、消費電力の拡大に伴う高性能サーバー収容数の減少といった課題は、最新テクノロジー以外への利活用時でも問題視されている。 サーバーの性能向上によって、データベースの消費電力も上がり続けており、ストレージ筐体も6Uサイズなど大型化が進んでいるからだ。

従来のIAサーバー(x86サーバー)も、性能の進歩に伴って消費電力は増大している。 機器の種類を問わず消費電力が増え続けているため、ラック当たりのサーバーの収容台数が限られているのだ。

既存サーバーの集約や新システムの構築を目的として高性能なサーバーを1ラックに高集積したいと考えていても、最新テクノロジーを利用している多くの企業が、供給電力の不足に頭を悩ませている。 しかし、最新テクノロジーを活用することは、実にさまざまなメリットを秘めているため、多くの企業からのニーズが高まっているという。

それでは、こうしたGPUサーバーやHPCサーバーの「消費電力問題」に関して、企業はどのようなアプローチをとるべきなのだろうか。

高性能サーバーの運用は既存のデータセンターでは難しい

上述したGPUサーバーやHPCサーバーに限らず、ストレージ機器やIAサーバーなどの1台当たりの消費電力は急速に増大している。 ところが、従来用いられてきた一般的なデータセンターでは、ラック当たりの電力が2kVA~3kVA程度にとどまり、新しいデータセンターであっても6kVAほどの電力しか供給できないのが実情だ。

一方、近年のGPUサーバーやHPCサーバーは、1台で6kVAもの電力を消費することが多い。 この数値から考えると、どうしても1ラックでサーバー1台を収容する運用に限られてしまうだろう。 これに加えて、一般的なラックは発生した熱を冷却する目的で、周囲の空気を集める必要があるため、ラックを密集させることも難しい。

こうした背景から、既存のデータセンターでGPUサーバーやHPCサーバーなどを運用するには、ラック間の距離を十分に離さなければならず、無駄なスペースをとってしまうことになり、必然的に使い勝手も悪くなるのだ。

最新のデータセンターで「高負荷ハウジングサービス」を提供

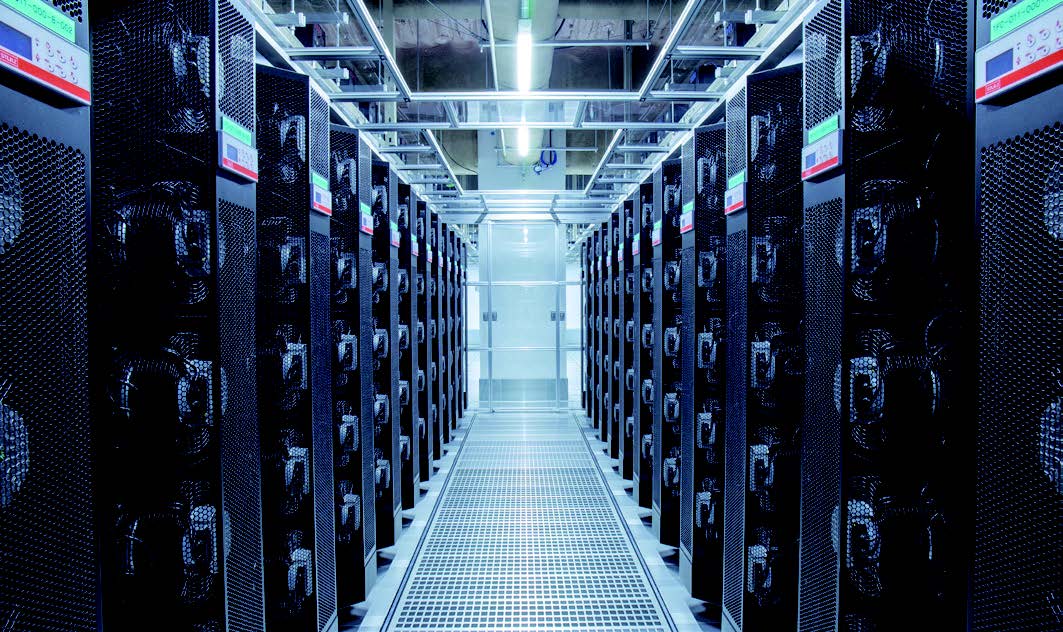

2020年12月に開業した都内最大級の「東京府中データセンター」。 上述した課題を解決すべく、IDCフロンティアでは「東京府中データセンター」において、高性能サーバーの集約運用を実現する「高負荷ハウジングサービス」を2022年3月8日より提供開始している。

サービスの提供元となる「東京府中データセンター」は、約4,000ラックの収容を可能とする、都内屈指の大規模データセンターである。 同データセンターには、グローバルビジネスの展開にも対応可能な電力供給量と、高品質なネットワーク回線が備えられている。

さらに、東京都が公表している災害危険度マップにおいても最小リスクのレベル1エリアに位置しており、免震構造の採用により震度6強の地震にも耐え得る耐災害性を有する点も特徴的だ。

IDCフロンティアの「高負荷ハウジングサービス」は、平均15kVA、最大20kVAを提供可能な高電力ラックのハウジングサービスだ。 GPUサーバーやHPCサーバーなどの電力を消費する機器であっても集約可能となる上、高集積での運用を実現する。

また「東京府中データセンター」は、IDCフロンティアが運営する他のデータセンターやクラウドサービスなどの各サービスと10GbpsのL2/L3ネットワークで接続されており、シームレスな運用が可能だ。 さらには、大手町と100Gbpsのバックボーンネットワークで接続しており、広帯域のインターネット接続ができることから、ユーザー企業ごとのさまざまなニーズに応えられる。

高性能サーバーの集積化を実現

カギはリアドア型空調機が握る

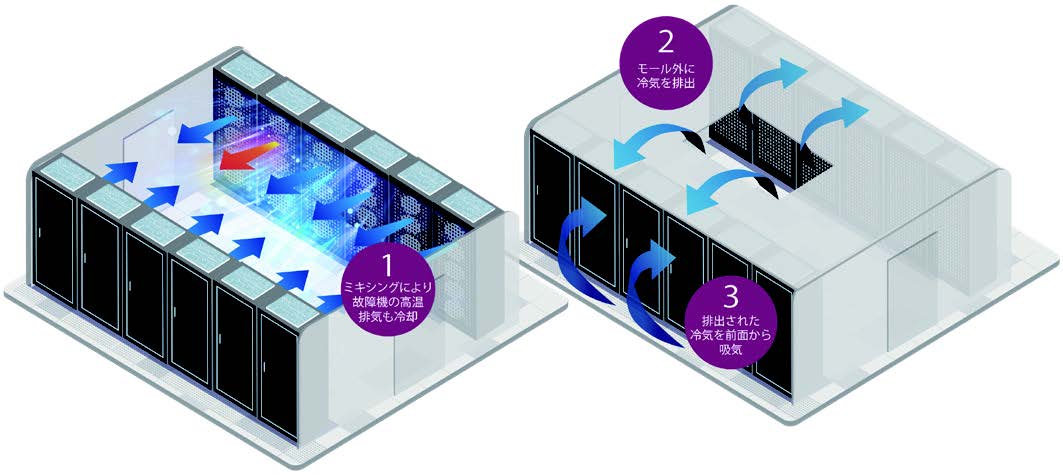

「高負荷ハウジングサービス」が、従来のデータセンターでは実現が難しかった高性能サーバーの高集積化を可能にする理由は、リアドア型空調機の採用による。

リアドア型空調機はラックの背面に設置される冷却装置であり、リアドア型空調機を通過することで、サーバーが発する熱を冷やしてから排気している。 このため、ラックから外に熱気は排気されず、冷却不足による機器故障のトラブルを心配する必要はない。

さらに、リアドア型空調機から排出される強い風量で、ミキシングアイルの中央天井開口部と床中央開口部から冷気が上下に吹き出し、再びラック全面から吸気される仕組みになっている。 複数のリアドア型空調機から排出された冷気をミキシングアイル内で効率よくミックスすることで、複数のサーバーを1カ所に集めても熱がこもらない構造だ。

IDCフロンティアは、この仕組みを採用したことでサーバーとラック双方の高集積を実現している。 複数のリアドア型空調機とミキシングアイルによって構成される、モール全体でのエアフローの機構は、商用サービスでは国内で初の採用となる。

耐障害性を大幅に高めるモール構成と「N+1」のファン

高性能サーバーを1ラックに集約できることはメリットの方が多いように思えるが、逆に言うと万が一障害が発生した場合には、サーバーの停止によって企業に及ぶ被害もより大きくなることを意味する。

そこでIDCフロンティアの「高負荷ハウジングサービス」では、リアドア型空調機の扉にファン4台と予備のファンを1台設置している。 計5台のファンが稼働することにより“N+1”構成を実現した。 仮にファン1台が故障しても、稼働している他のファンの出力を上げることで、ラックの冷却性能を維持することができる。

また、ファンを監視している際に、リアドア型空調機の故障を検知した場合は、修理を速やかに依頼できる体制が整えられているのも魅力的だ。 メーカー保守であれば国内に部品を保有しているため翌営業日に対応可能であり、スピーディーに対応できる。

加えて、先述したように複数のラックでモールを構成しているため、たとえ1つのラックの冷却装置が全て故障したとしても、他のラックの冷却能力を活用することで、発生した熱を冷やせるようになっている。 このような工夫を施すことによって、「高負荷ハウジングサービス」では高い耐障害性と可用性を実現している。

「高負荷ハウジングサービス」の主な仕様

ここで、「高負荷ハウジングサービス」の細かな仕様について確認しておこう。

高性能サーバーの集積運用を実現する同サービスの標準ラック仕様は、規格寸法がEIA準拠のユニバーサルピッチ19inchであり、ラックサイズはW700mm×D1,200 mm×H2,350mmで最大47U 利用可能。積載耐震荷重は1,050kgとなっている。

また、標準電源仕様については、電源種類がAC200V30A×4回路(バスダクト経由)、コンセント形状はコンセントバー(IEC C 13 × 8 口、IEC C 19 × 4 口)で、定常消費電流24A/回路、定常消費電力が最大15kVAである。

オンサイト運用アウトソーシングサービスで運用コスト削減とIT人材の有効活用を実現

DX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進など、IT活用がますます重要視されているが、多くの企業はIT人材不足に頭を悩ませている。 このため、それぞれの企業ではできる限りサーバーなどのITインフラ運用に求められる人員を減らして、DXを始めとした、自社の競争力に直結する業務へIT人材を活用したいと考えている。

このようなニーズの増大に際して、IDCフロンティアの「東京府中データセンター」では、「オンサイト運用アウトソーシングサービス」を提供している。 これは、急なトラブル対応や定期メンテナンス、ラッキングやケーブリングが必要な初期構築作業などデータセンターで実施しなければならないさまざまな作業を代行してくれる現地運用サービスだ。 そして「高負荷ハウジングサービス」の利用に関しても、この「オンサイト運用アウトソーシングサービス」を活用できる。

「オンサイト運用アウトソーシングサービス」では、IT技術に関する知見とノウハウを有するIDCフロンティアの専門スタッフが現地で作業を実施してくれる。 ユーザー企業はZoomを使い、カメラ越しにリアルタイムで作業状況を確認しながら、スタッフに対し遠隔で指示を送れる。 このため、ユーザー企業は運用コスト削減と人的負荷の軽減の双方を実現できる。

一般的なIAサーバーやストレージ機器であれば、HDD/SSDやメモリなどのパーツ交換にも対応している。 また、タグの情報などもカメラ越しでも鮮明に確認することが可能なため、棚卸しの際のナンバーチェックなどに関しても、ユーザー企業は現地スタッフに遠隔地から指示を出せる。

さらに、自社内のさまざまな部署のスタッフだけではなく、ベンダーのスタッフも交えてコミュニケーションをとりながら確認作業を進められる点も特徴と言える。

保守作業のチェックにIDCフロンティアのスタッフが参加することで、海外支社などのスタッフに対して、現状を英語で伝えることもできる。 さらに、ユーザー企業側で問題なければラックの状態を録画しておき、後から他のスタッフに動画で作業の様子を共有可能だ。

「オンサイト運用アウトソーシングサービス」は月額定額料金制を採用しており、ひと月3万円から利用できる。 定期的な利用だけではなく、一時的な利用にも対応可能。 ユーザーが想定している作業頻度に基づいて申し込めるようになっている。 エントリーとスタンダードの2つのプランから利用体系を選んで相談すると良いだろう。

また、各ラックには左右それぞれ8箇所の側窓が設けられており、隣接するラック間を利用者自身でケーブリングできる。 側窓には必要最低限の大きさの切れ込みを入れることでケーブルを通し、気密性を担保しつつも利便性も保てる仕組みだ。

最新鋭のセキュリティと人との接触ゼロの入館

「高負荷ハウジングサービス」を提供する「東京府中データセンター」には、最先端のセキュリティ技術が使われている。

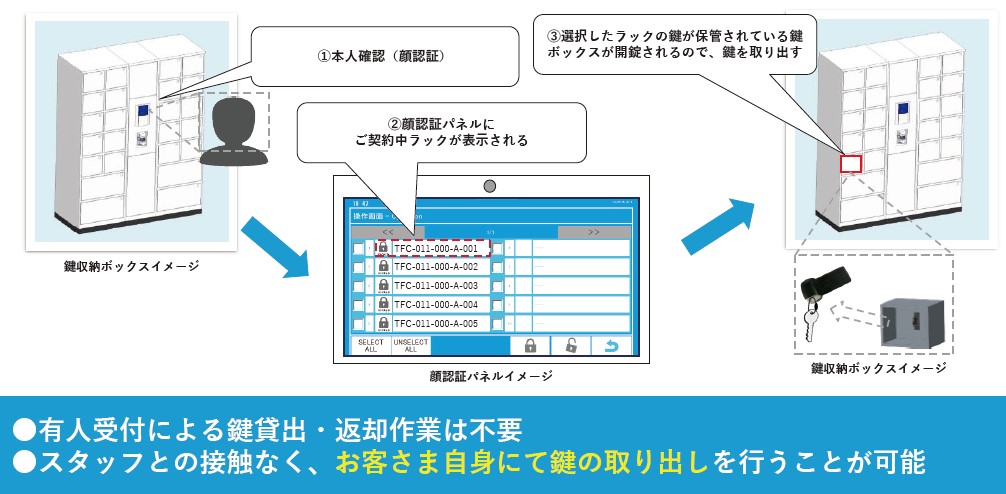

まず、サービス利用者がデータセンターに入館する際には、顔認証の生体認証により高セキュリティと人との接触ゼロを実現する。 そして、「高負荷ハウジングサービス」の対象ラックの鍵の取り出しには鍵収納ボックスを使っているため、受付での鍵貸出依頼などは不要だ。

鍵収納ボックスにも顔認証システムを採用しており、人と接触せずにラックの様子を見られるため、コロナ禍においても利用しやすいだろう。

高性能サーバーを高集積化したい、保守・運用フェーズを他社に依頼したいといった悩みを抱えている企業は多いものだ。 IDCフロンティアが提供する「高負荷ハウジングサービス」や「オンサイト運用アウトソーシングサービス」は、有用に使えるソリューションとなるだろう。

※本記事は2022年3月にTechTargetジャパン(https://techtarget.itmedia.co.jp/

すべての製品名、サービス名、会社名、ロゴは、各社の商標、または登録商標です。

製品の仕様・性能は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。